1987年12月15日召開的第一屆學術委員會第一次會議

2011年召開的第六屆學術委員會第一次會議

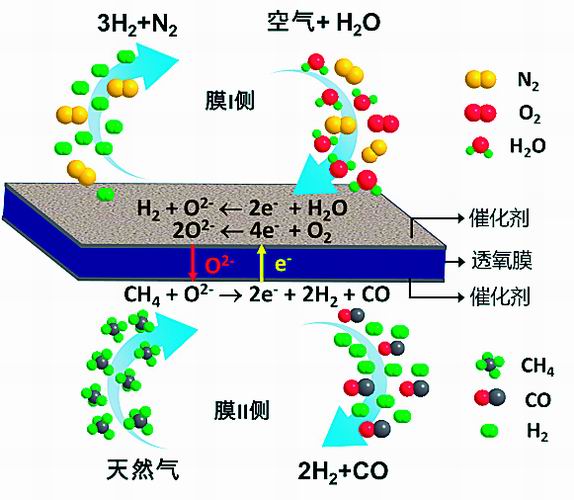

反應—分離耦合催化膜反應器

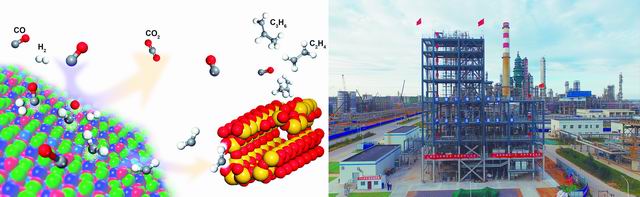

二氧化碳加氫制甲醇工業示范裝置

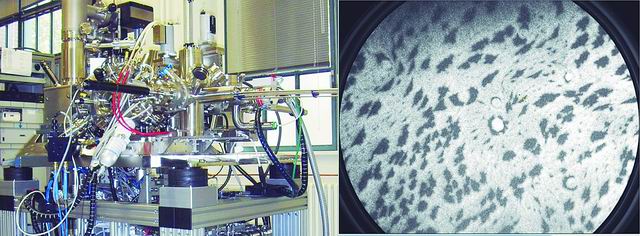

近常壓光發射電子顯微鏡

催化基礎國家重點實驗室

合成氣直接制低碳烯烴新反應及OX-ZEO技術工業試驗

■本報見習記者 韓揚眉

分毫不差地操作著精密儀器、精雕細琢地制備著催化劑、嚴謹認真地調控著原子分子層次的微環境……在方寸天地之間,從每一次微妙的反應變化之中,追求更快、更純、更穩定,探尋萬噸級乃至百萬噸級的化工生產解決方案。

這些,是催化基礎國家重點實驗室的科研人員日復一日的工作與目標。從實驗室小試牛刀到工廠工業示范,他們“點石成金”;從國際前沿到國家需求,他們“頂天立地”。

在中國從催化大國邁向催化強國的征途中,催化基礎國家重點實驗室的名字熠熠生輝。

“任務帶學科”踏入國際一流

基礎科學研究瞄準應用和需求,是催化基礎國家重點實驗室在成立之初就決定的。

催化基礎國家重點實驗室依托中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)而建。新中國成立之初,大連化物所承擔著國家交予的合成油、合成氨凈化催化劑、航空煤油等國防與經濟社會發展所需的研發任務。在完成任務、滿足國家需求的過程中,大連化物所還孕育帶動了催化這一優勢學科的發展。

在大連化物所研究員、催化基礎國家重點實驗室首屆學術委員會秘書辛勤的記憶中,當時國家啟動了首批國家重點實驗室建設工作,要建設以“催化”為名的國家重點實驗室。這項使命自然而然便落在大連化物所肩上。

1984年,催化基礎國家重點實驗室開始籌建,1987年通過國家驗收并正式對外開放。

催化基礎國家重點實驗室的成立,是催化界的大事。來自全國催化界的頂尖專家組成了催化基礎國家重點實驗室第一屆學術委員會,包括蔡啟瑞、彭少逸、郭和夫、王弘立、閔恩澤、郭燮賢、吳越、尹元根、林勵吾、陳懿、鄧景發、李文釗、李樹本、徐維鏵。他們在實驗室通過驗收后不久便召開了第一次會議,討論實驗室的定位等事宜。

“會上,閔恩澤和郭燮賢首先指出,催化是應用背景廣泛、綜合性強的學科,是當前化學學科的前沿和化學工業的支柱,它在能源與材料的開發利用、工業污染的防治和生命科學的研究中正起著越來越重要的作用。”辛勤回憶。

“聚焦國家重大需求,布局催化基礎研究和應用基礎研究。”這是學術委員會給實驗室定下的基調。會議中,他們逐字逐句地審定了實驗室的研究方向:催化劑的活性中心結構和反應分子的活化過程、發展催化劑表征和測試技術、建立和發展催化反應化學原理、探索新催化材料和催化反應。

回憶當時我國催化學科研究面臨的挑戰,辛勤說:“以前,由于教育、科研的‘不對稱性’,再加上經濟上封閉落后,我們對外界了解甚少,同時外界對我們也知之甚少。大家希望,一是盡快提升我們的研究水平,和國際接軌;二是盡快走出去,進入國際學術交流的舞臺。”

催化基礎國家重點實驗室建成后,積極推動國際合作交流、組織國際學術會議,大大增加了我國在國際學術上的話語權。

同時,為了爭取研究經費、凝練學術課題和聚集人才,郭燮賢、蔡啟瑞、彭少逸、閔恩澤、陳懿等人還籌劃了“煤、石油、天然氣優化利用的科學基礎”八五攀登項目,并得到中石化和國家基金委的資助。這是國家當時對催化領域最大的支持項目,其命題也是中國在相當一段歷史時期的永恒主題。

“我們走了一條以任務帶動學科、以學科支撐技術的發展道路。”實驗室主任申文杰總結說。

事實證明,這條路走對了——當時形成的4個學科方向不僅延續至今,而且每個方向都獲得過國家獎。此外,催化基礎國家重點實驗室連續3次在國家重點實驗室評估中被評為優秀實驗室。同時,大連化物所的催化研究也在國際上贏得了一席之地,中國科學院院士、催化基礎國家重點實驗室研究員李燦當選國際催化協會主席,實驗室多位學者應邀在國際重要催化學術會議作報告,多位學者獲得該領域的重要獎勵。

讓成果走出實驗室

近兩年,催化基礎國家重點實驗室研究員潘秀蓮頻繁奔波于陜西延長石油(集團)工廠(以下簡稱延長石油)與位于大連的實驗室之間,每次到工廠就要待上半個月到一個月。

2016年,包信和院士與潘秀蓮領導的研究團隊在《科學》上發表了“合成氣直接轉化制低碳烯烴”(OX-ZEO)重要成果,該成果當年被評為中國科學十大進展。OX-ZEO技術創造性地采用復合氧化物和分子篩耦合的催化新策略,創制新型復合催化劑,實現了煤經合成氣(一氧化碳和氫氣混合氣體)直接轉化制低碳烯烴等高值化學品的新路線。

“烯烴屬于非常基礎的化學品,比如喝水的瓶子、塑料飯盒、文件夾等原料都來自烯烴。”潘秀蓮解釋道。傳統技術上烯烴從原油冶煉而來,但我國是煤炭大國,煤經合成氣直接制低碳烯烴將為我國進一步擺脫對原油進口依賴、實現煤炭清潔利用提供一條全新的技術路線。

在時任所長張濤院士的推動下,包信和及潘秀蓮領導的基礎研究課題組與劉中民院士帶領的應用開發課題組通力合作、強強聯合,很快完成了實驗室驗證。他們與延長石油合作,建設了世界上首套基于該項創新成果的工業中試裝置,并于2019年進行了工業性試驗,一氧化碳單程轉化率超過50%,低碳烯烴(乙烯、丙烯和丁烯)選擇性優于75%,催化劑性能和反應過程的多項重要參數超過設計指標,總體性能優于實驗室水平,進一步驗證了該技術路線的先進性和可行性。

盡快把這項由我們自主創新取得的基礎研究成果推向工業應用,是兩個科研團隊努力奮斗的目標。

“從實驗室到工廠并不容易,就像從家里的小鍋飯做到食堂大鍋飯的過程,需要逐步放大,這個過程不只關系催化劑本身,而且是一個系統工程。”潘秀蓮深知這是一個漫長的過程,但她信心滿滿、充滿期待。

催化基礎國家重點實驗室的成果不僅走進了工廠,還走進了深海。

2017年3月,在地球已知最深處——太平洋馬里亞納海溝,由李燦團隊研發的深海原位探測紫外激光拉曼光譜儀,創造了拉曼光譜儀最高深海探測紀錄——7449米。

該儀器的成功研發意味著,我國有能力對全球99%的海域進行分子光譜探測,在深海礦藏、能源資源(天然氣水合物)、碳循環與氣候變化以及深海生物信息方面的探測能力大大提高。

事實上,李燦上世紀末在美國西北大學訪問期間,就敏銳地捕捉到利用拉曼光譜開展催化研究的重要性,這也是國際催化界關注的熱點。而我國當時還做不出此類儀器,且它在國際上也沒有商品化。

回國后,李燦與團隊經過不懈的努力,克服了一道道技術難題,終于在1998年成功研制出我國第一臺用于催化和材料研究的紫外拉曼光譜儀,并利用它解決了分子篩骨架雜原子配位結構等催化領域的重大科學問題。

“我們自主研發的儀器和技術把很多掩蓋信息因素排除了,可以得到過去無法得到的信息,解決了很多年來大家解決不了的問題。”李燦告訴《中國科學報》。

憑借紫外拉曼光譜,催化基礎國家重點實驗室走上了國家技術發明獎、國家自然科學獎的獎臺。近年來,他們還將紫外拉曼光譜應用于生物醫學領域和國家反恐緝毒的偵破領域。

讓成果走出實驗室,走進工廠、走入深海、走進百姓生活,催化基礎國家重點實驗室從未止步。申文杰表示,催化需要科學和應用非常緊密地“糾纏”在一起,“我們要讓研究成果真正地用起來”。

“大催化”優勢突出

“作為國家重點實驗室,它必須要有創新性、引領性和先進性,既要‘頂天’,又要‘立地’,這是它的使命。”李燦堅定地說。

一直以來,催化基礎國家重點實驗室在大連化物所內堅持以“大催化”的理念踐行它的使命。

在現代工業生產中,80%~90%的化工生產過程和產品與催化相關。隨著催化科學技術和工業生產的發展,任何單一團隊或某一學科方向都不能完全解決一個工業難題。

“大催化就是凝聚全所的催化力量。只要從事與催化基礎有關的研究工作,都可在實驗室平臺上工作,圍繞重大問題,共同申請項目、使用儀器設備、組織學術交流,開展‘全鏈條’研究,推動基礎研究與工業應用的無縫銜接。”申文杰解釋說。

研究員楊維慎及朱雪峰團隊的研究成果能迅速進入工業化,正是得益于“大催化”所營造的環境和氛圍。

在催化基礎國家重點實驗室,朱雪峰從事無機膜分離與催化研究,這一方向在實驗室有著20多年的歷史。“分離過程發生在催化過程之后,將反應和分離一體化實現過程強化是未來化工發展方向之一,是提高反應物轉化率、產物選擇性和降低過程能耗必不可少的環節。”朱雪峰向《中國科學報》介紹說。

近年來,朱雪峰致力于滲透機理、膜材料以及催化膜反應器的科學理論研究,他帶領團隊發展的適用于特定反應的膜材料和催化膜反應器,強化了化學反應和膜分離過程的耦合效應。通過基礎與應用的合作,該技術有望很快實現工業應用,并大幅提高合成氨、合成氣等化工工業過程的效率、實現節能減排。

“大催化是實驗室多年形成的傳統,我們盯著重大科學問題,以及對國家有重要影響的關鍵技術。近年來,大催化的優勢愈發突出。”申文杰自豪地說。

學科交叉促催化新未來

“催化”這一概念自1835年正式提出已有180多年歷史,早已發展為一門較為成熟的學科。

“催化很重要,這是在當下,但是隨著社會發展,它可能會‘out’,變得不那么重要了。”近年來,李燦有著強烈的危機感。他時常思考并教導年輕人,“一定要想到5~10年以后,實驗室乃至整個催化領域如何發展。”

李燦的危機感來自工業生產和國家需求的變化。隨著化石能源的減少、生態環境的破壞,傳統的煤化工、石油化工、天然氣化工等已不比當年,人類社會對綠色清潔的能源和生態環境需求越來越高。經典催化和催化研究方法或將面臨“失寵”的局面。

如何尋求突破口?催化基礎國家重點實驗室獨辟蹊徑——倡導“學科交叉”,拓展催化學科新領域。

最近幾年,催化基礎國家重點實驗室不斷與新能源、材料化學、物理等學科相互“融合”,加大力度引進和培養新型學科方向的年輕人,逐步建成了催化新材料、納米催化、單原子催化、生物質催化轉化、太陽能光催化、光電催化、電催化、生物催化等一批新的學科方向。

“學科交叉的氛圍讓我很受益。”從事納米催化研究的實驗室副主任、研究員傅強感慨地說。10余年來,他與團隊從納米乃至原子層次剖析催化劑的活性位結構,提出了納米界面限域等新概念,建立了系統的納米催化理論體系,為創制高效納米結構催化劑奠定了科學基礎。

“這些工作是很多研究組一起完成的,有做理論的、做表征的、做材料的,我們幾個人天天‘吵架’,但就是在這些討論和爭執的過程中,把很多東西搞清楚了。”傅強笑著說。

事實也證明,催化基礎國家重點實驗室近年來取得的重要突破大多是多個學科交叉融合的結果。

面對未來,申文杰感到壓力,“設備和經費可能不是最重要的問題,關鍵是有沒有新想法,能不能找到大的關鍵科學問題、解決國家或人類社會發展中的難題”。

但他更充滿期待,因為越來越多富有熱情、勇于挑戰難題的年輕人加入了催化基礎國家重點實驗室。“學科方向有深度、科研產出有影響力、人才有科學品位。這將是我們實驗室未來的發展目標。”申文杰說。

催化基礎國家重點實驗室簡介

催化基礎國家重點實驗室于1984年由國家計委批準籌建,1987年通過國家驗收并正式對外開放,是我國首批建設的國家重點實驗室之一。在2004年、2009年和2014年科技部組織的國家重點實驗室評估中連續三次被評為優秀實驗室。

催化基礎國家重點實驗室以催化基礎研究為立足點、應用基礎研究為結合點,瞄準國際前沿方向和我國重大應用過程的關鍵基礎科學問題,開展深入系統的研究工作。在研究方向上,主要以新催化反應、新催化材料和新催化表征技術研究為核心,以催化劑活性相、活性中心和反應機理原位表征基礎研究為特色,在面向能源、環境和精細化學品合成等方面進行催化應用基礎研究。

實驗室現已形成了老中青相結合、以中青年為主體,并配有精干的技術和管理人員的研究隊伍。經過30多年的學術積累、人才培養和國內外合作,持續取得了一批在國內外有重大影響的基礎研究成果和重大產業技術成果,已成為國際知名的催化研究中心。

堅守與欣賞讓實驗室“頂天”又“立地”

謀創新就是謀未來,但創新從何而來?催化基礎國家重點實驗室的創新之源來自團隊成員的長期堅守與互相欣賞。

2006年,傅強回國入職催化基礎國家重點實驗室并加入包信和團隊,從事納米催化方向的研究。

納米結構細小且催化效率高,但其不足是過于“活潑”,如何給納米催化劑上一道“枷鎖”,使其處在亞穩態(配位不飽和),是催化基礎理論和催化劑創制的一大難題。

10余年來,包信和團隊從納米乃至原子層次剖析催化劑的活性位結構,提出了納米限域催化等新概念。在此概念的指導下,傅強和同事嘗試諸多辦法,采用多種先進的表面和納米實驗研究手段,并與理論研究團隊密切合作,成功地構建了表面配位不飽和亞鐵結構,發展出“界面限域催化”概念,為更深入地理解多相催化反應機制和創制新的納米催化體系提供了重要的理論基礎,為創制高效納米結構催化劑奠定了科學基礎。

他們根據基礎研究的概念,創制出了高效穩定的催化劑,成功應用于燃料電池用氫氣中CO的高效低溫脫除。最終這些成果在《科學》上發表,得到了國際同行和工業界的高度認可。

回顧研究歷程,傅強感慨,創新有一個過程,有傳承才能有創新,先有量的積累,再有質的跨越,最終實現從0到1的突破。這個過程中堅持非常重要。“包信和老師也時常告訴我們,科研只要方向對,就不怕路途遙遠,只要堅持,再冷的板凳也能坐熱。”

創新不在于追趕“時髦”,而是建立在長期的積累和扎實的基礎之上,這已成為催化基礎國家重點實驗室代代相傳的精神。

2007年,辛勤開創了首屆“現代催化研究方法講習班”,如今已成功舉辦了9屆。談及初衷時,他說,為年輕催化人夯實基礎理論。

“創新的思想來自于扎實的基礎,無論是理論還是技術,要在問題的核心和關鍵上下功夫,才可能有創新。當前,催化研究與越來越多的學科交叉,沒有堅實的基礎知識,創新只能是‘空中樓閣’。”這是辛勤近60年科研生涯的深切體會。

除此之外,催化基礎國家重點實驗室還十分強調“互相欣賞”的文化氛圍。事實上,實驗室之所以既能“頂天”又能“立地”、形成“大催化”的學科理念,建立學科交叉大團隊,與學術界和工業界的“互相欣賞”密不可分。

“基礎研究和工業應用‘互相欣賞’,發揮協同作戰優勢,為創新突破提供了像黑土地一樣肥沃的土壤,這是我們的特色和優勢。”申文杰說。(韓揚眉)

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。