①研究員張宏

②研究員陳暢

③研究員李國紅(左)與研究員朱平在30納米染色質纖維結構發布會上

④研究員柳振峰

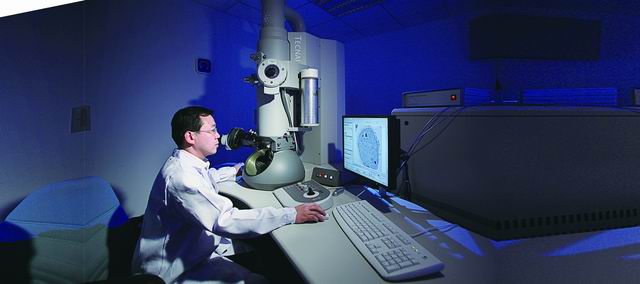

⑤FEI Tecnai 20 透射電子顯微鏡

⑥研究員朱冰(中)與學生

■本報記者 李晨陽

穿起白大褂,戴上藍手套,坐在冷凍電鏡前,探向生物最“微”“妙”的結構,求索生命最“精”“深”的奧秘——這份神秘得甚至有些神圣的使命,在生物大分子國家重點實驗室里,不過是每天都在開展的日常工作。

探路:結構與功能共舞

結構決定功能,功能反映結構——結構與功能之間的精妙關系,是生命科學永恒的主題。

而生物大分子國家重點實驗室30年來的學科發展,正是從結構生物學的傳統優勢出發,逐漸走向功能研究與結構研究融合發展的歷程。

1989年,中國科學院生物物理研究所(以下簡稱生物物理所)在原有的分子酶學開放實驗室基礎上,申請成立了“生物大分子國家重點實驗室”。當時,該重點實驗室的三大主要研究方向——分子酶學、結構生物學和生物膜,分別由鄒承魯、梁棟材、楊福愉3位學術名家牽頭,在國內外都有一定前沿優勢。

隨著國際生命科學領域的迅猛發展和結構生物學技術的日新月異,人們開始重新審視重點實驗室的研究方向。

“過去解析一個分子結構需要好幾年時間,后來發展到只需幾個星期,科研人員有了更多時間去思考:我們為什么要去研究這個分子?結構背后真正重要的生物學問題又是什么?”生物物理所所長許瑞明說。

2011年,生物大分子國家重點實驗室的學術委員會提出重新凝練學科方向。經過一系列探索和實踐,新的四大研究方向逐漸成型:膜蛋白結構與功能研究;重要疾病發生與防御的蛋白質結構與功能基礎;染色質結構、表觀遺傳調控與細胞命運決定的分子機理;細胞內膜系統形成與穩態維持的調控機制。

“光看名字,就能感到濃濃的‘功能’味道。”生物大分子國家重點實驗室副主任陳暢解釋道,“相比傳統的結構生物學,功能相關的研究要復雜得多,相當于從靜態走向動態,從局部走向體系——這對研究團隊的規模和質量提出了更高要求。”

為此,生物大分子國家重點實驗室在引人和用人方面有意識地謀篇布局。“一方面立足傳統優勢領域,培養原有人才,引入相關人才;另一方面抓住機會引進某一領域特別出色的人才,然后圍繞他去建設一個新的團隊。同時,還要給結構研究和功能研究的人才充分的交叉和交流機會。”許瑞明說。

探求:強強聯手攻難關

“我在美國一直想做的研究,直到回國后,才在生物大分子國家重點實驗室有了突破。”生物大分子國家重點實驗室副主任李國紅說。

“30納米染色質纖維的結構是困擾科學家40多年的難題了。”他告訴《中國科學報》,“表皮細胞、神經細胞、肌肉細胞……它們的DNA序列或遺傳信息都一樣,卻能通過選擇性閱讀和表達不同的DNA序列或遺傳信息,形成完全不同的細胞表型。這個所謂的‘選擇性閱讀和表達’問題,用經典遺傳學理論很難回答,只能從細胞核內遺傳信息的載體——染色質及其結構上去尋找答案。”

長期以來,染色質的高級結構及其動態調控就像一只“黑匣子”。由于研究技術手段的局限、樣品制備方法的欠缺,讓科學家面對這種直徑約30納米的染色質纖維,就像盲人摸象一般束手無策。

幸運的是,在生物大分子國家重點實驗室,長期研究染色質結構及表觀遺傳學的李國紅與擅長冷凍電鏡技術的朱平、擅長結構解析的許瑞明,組成一個富有戰斗力的攻堅小分隊。與此同時,在時任所長徐濤等領導的大力支持下,生物大分子國家重點實驗室的電鏡平臺購進了當時最先進的冷凍電鏡,為攻堅小分隊創造了優越的實驗條件。

“地利”加上“人和”,科學家們終于得到了分辨率高達11埃的30納米染色質纖維結構,揭示了一種全新的、由4個核小體扭曲形成的左手雙螺旋結構。同時,一種叫做“FACT”的“組蛋白伴侶”分子,可以選擇性地把這個“四核小體結構單元”打開。

“這就相當于一個特異性調控基因表達的‘開關’。”李國紅說,“當4個核小體折疊在一起形成‘四核小體結構單元’時,這段基因就處于相對緊密的抑制狀態,當‘FACT’把它們打開時,就能促進這一染色質片段上的基因轉錄和表達。”

這項成果2014年發表于《科學》雜志后,在國際學術界引起轟動,不僅先后入選“十八大以來中國科學院重大創新成果”和“中國科學院‘十二五’標志性重大進展核心成果”,還陸續被收入多本國內外知名的生物化學和細胞生物學本科教材。

探賢:不拘一格引人才

30納米染色質纖維結構解析這項工作,再次彰顯了結構研究與功能研究、科研人才與技術人才強強聯合的巨大能量。而生物大分子國家重點實驗室,繼續在人才的引進和配伍上“精打細算”。

2014年,生物大分子國家重點實驗室收到了一份求職申請和簡歷,來自主要從事冷凍電鏡研究的章新政。在眾多申請者中,他發表的論文并不特別突出,但生物大分子國家重點實驗室副主任張宏看過他的材料后說:“我必須要見見這個人。”

面試中,章新政講述的一段經歷讓大家印象深刻——在美國做博士后時,他解析了一個病毒結構,發現根據結構解析出的核酸序列跟數據庫里的測序數據不一樣。經過核對,證明是數據庫里的信息出了錯。

“能夠通過冷凍電鏡信號把核酸序列推導出來,說明他的技術手段、數據質量和算法都極強。”當時參與面試的生物物理所副所長朱冰回憶說,“當時我們就說,這樣的人必須要,因為他有出眾的一技之長。”

章新政入職后,與重點實驗室里擅長結構生物學的科學家們展開了密切合作,短短幾年間,就連續產出了一系列重要成果。

2016年,章新政和致力于光合作用研究的柳振峰研究組、常文瑞/李梅研究組通力合作,在國際上首次解析了高等植物的光系統II—捕光復合物II超級膜蛋白復合體的三維結構,該成果入選“2016年中國十大科技進展”。

“傳統的晶體學方法解決不了這個問題。”生物大分子國家重點實驗室副主任柳振峰說:“我們之所以能針對領域內的傳統難題做出別人做不出的成果,很大程度上得益于生物物理所對人才、技術方法和儀器設備的重視和積累。”

這份重視,不僅體現在對章新政等技術研發人才的求賢若渴上,也體現在生物物理所對搭建國際一流的生物大分子研究平臺的重視和投入。

探索:科研路上“兩條腿”

如果說科學精神和探索精神是科研的“道”,那么,先進的儀器和高超的技術就是科研的“器”——“道”與“器”缺一不可,不能分割。

“結構與功能、科學與技術,就像科研路上的‘兩條腿’—— 一條腿邁出去了,另一條腿自然要跟上。”生物物理所科技處處長許航說。

對這一點,生物物理所和生物大分子國家重點實驗室有著深刻而獨到的理解。生物物理所建立早期,許多先進科研儀器對中國禁運。生物物理所不僅開設工廠,自主研發并生產離心機、顯微鏡、X光機等儀器設備,還向國內所有有需要的單位開放。

“隨著時代發展,這些工廠逐漸解散,但生物物理所重視儀器技術、重視設備共享的文化傳承下來。”許瑞明說,“與此同時,生物物理所注重學科交叉的傳統,以及人員學科背景的多樣性,都有助于研究所走在技術探索和設備開放的前沿。”

生物大分子國家重點實驗室主任徐濤院士,致力于發展光電融合超分辨生物顯微成像系統,主持了國家自然科學基金委首批重大科研儀器研制專項。歷經4年多的時間,研制出了處于國際領先水平的設備級系統,并在超分辨成像領域取得了一系列相關的研究成果。由于該項目進展順利、成果突出,被國家自然科學基金委列為第一個提前1年結題的研制專項。

孫飛研究員自從博士畢業到生物物理所,就一直致力于發展冷凍電鏡技術。在他的領導下,建立了一系列具有自主知識產權、顯著獨創性的國際領先的冷凍電鏡技術,打造了生物成像中心這一我國生命基礎研究領域最強的冷凍電鏡技術支撐機構。

2015年,從事超分辨率成像研究的李棟研究員的加入,使得生物物理所成像技術研究更上一層樓,他發明的掠入射結構光超分辨成像技術入選2018年度中國十大科學進展。

在國家重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核中,生物物理所連續兩年評分位列第一。其中依托該所建立的中科院蛋白質科學研究平臺,被譽為科研儀器共享的“業內標桿”之一。

“這個平臺實際上是生物大分子國家重點實驗室的重要支撐。”許瑞明說。

引進最先進的儀器設備,交給最專業的人管理使用,這些做法助力重點實驗室進入良性的發展模式。

“近年來很多備受矚目的研究成果,都離不開生物物理所在設備平臺上的布局。”生物物理所研究員江濤說,“我們還幫助國內多家單位建設了先進的儀器平臺,其中就包括在去年饒子和、王祥喜團隊解析非洲豬瘟病毒顆粒結構中作出重要貢獻的上海科技大學電鏡平臺。”

在許瑞明看來,生物大分子國家重點實驗室“結構與功能并重,科學與技術并舉”的特色從未改變。“生命科學的領域很廣,誰也不可能包打天下。我們能做的,就是在自己最有特色的地方繼續深耕下去。”他說。

堅守與創新

有人說,結構生物學家特別容易發文章,只要“打一槍換一個地方”,自有源源不斷的分子結構等著他們去解析。但在以結構生物學起家的生物大分子國家重點實驗室,大家卻并不這么想。

1998年,柳振峰來到生物物理所常文瑞課題組,成為一名碩博連讀研究生。在導師的指導下,他選擇了一個具有高度挑戰性的課題——菠菜捕光復合物的結晶和結構解析。

廣泛存在于綠色植物中的捕光復合物,是地球上含量最豐富的一種膜蛋白。科學家們對它既熟悉又陌生——當時國際上還沒有解析出植物捕光復合物的高分辨率結構,大家都期待這項研究能早日獲得突破,進而精細分析該復合物中的能量傳遞路徑。

這項課題的難度可想而知,有師兄好心勸柳振峰:“這個課題太難,有可能做不出來,當心耽誤你畢業!”

但柳振峰堅持下來了。“我就覺得這項工作很有意思,也很有意義”。在研究過程中,他遇到許多坎坷,一卡殼就是將近4年。終于在延期畢業近1年后,在《自然》上發表論文,解析了菠菜捕光復合物的精細三維結構,分辨率達到2.72埃。這項工作得到了國際同行的高度認可,至今仍有新發表的研究在引用他們當年發表的論文和使用他們上傳到蛋白質數據庫的結構數據。

“這讓我深感自己工作的重要性,在與分子遺傳、生物化學等領域的科學家交流時,我發現他們迫切需要結構生物學的成果來促進他們的工作。”柳振峰說。

2016年,已成為生物物理所研究員的柳振峰再次在《自然》上發表重大突破,帶領團隊成功應用單顆粒冷凍電鏡方法解析出菠菜光系統II—捕光復合物II超級復合物的三維結構,這一成果還入選了“2016年中國十大科技進展”。

時隔12年的兩篇《自然》論文,串起了柳振峰的科研歲月——“比起盲目追求發文章,我更希望在科學問題的引導下,在光合作用這個領域里做出成體系的工作。”

生物物理所研究員王磊對此也深有感觸。

上世紀80年代,鄒承魯等人在生物物理所開展了“胰島素A、B鏈相互作用的研究”。其間王志珍使用蛋白質二硫鍵異構酶PDI幫助胰島素的重組折疊。1993年,王志珍和鄒承魯共同提出假說:“PDI既是酶又是分子伴侶”,并進一步為假說提供了一系列翔實的實驗證據。但有一個問題一直難以解答——是什么機制促成了PDI這兩種功能的發揮和轉化?

2020年3月,王磊等人的一項最新研究顯示,一個磷酸化分子開關可以決定PDI兩種功能的轉化,并且這一功能轉化對細胞在內質網應激條件下維持存活十分重要——這個結果,詮釋并豐富了鄒承魯和王志珍兩位前輩提出的科學論斷。

王磊說:“從1985年算起,我們實驗室對PDI分子的研究已經有35年了,但這個問題沒有過時,仍顯示蓬勃的生命力。在這樣一個有傳統的實驗室里,做出來的工作才更加有味道。”

鄒承魯曾在《科學研究五十年的點滴體會》一文中寫道:“創新出于積累,積累可以是個人積累,也可以是本人所在單位的長期積累。”正是這種在一個領域里堅守深耕的文化傳統,讓生物大分子國家重點實驗室能夠不斷積累、不斷創新,不斷從單純的分子結構解析走向對生命更深刻的理解。(李晨陽)

生物大分子國家重點實驗室簡介

生物大分子國家重點實驗室1989年經國家計劃委員會批準,依托中科院生物物理研究所建設,1991年1月通過驗收并正式開放運行。

實驗室主要針對生命科學前沿和人口健康領域的重大科學問題,開展生物大分子結構與功能、相互作用與動態變化的基礎研究,致力于從分子、細胞乃至個體水平揭示生命活動的基本規律,努力成為開拓生命科學前沿領域、產出重大成果的國際一流生物大分子研究基地,為解決人口健康、醫藥生物技術等領域的重大問題提供基礎理論和技術方法支撐。

目前實驗室的重要研究方向為:重要疾病發生與防御的蛋白質結構與功能基礎,染色質結構、表觀遺傳調控與細胞命運決定的分子機理,細胞內膜系統形成與穩態維持的調控機制和膜蛋白的結構與功能研究。

為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網)

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。