▲劉宣調查牛蛙入侵棲息地狀況

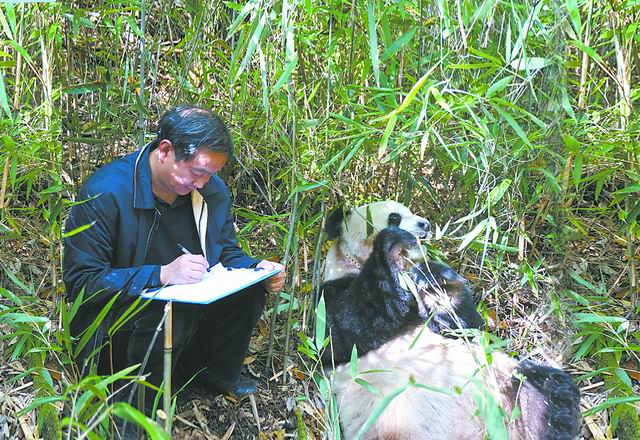

▲魏輔文院士在秦嶺進行野外工作

▲周旭明團隊在云南普洱觀音洞進行蝙蝠生物學背景研究

▲周旭明研究組在云南進行蝙蝠物種多樣性野外科考

▲工作人員在三江源國家公園攀巖查巢

▲研究人員在三江源國家公園給猛禽戴上環志

■本報記者 李晨陽

長江、黃河、瀾滄江——三條大江滾滾東去。而它們共同的家園,正守望在青藏高原的西南腹地。

這就是三江源——中國第一個國家公園即將在這里成立。

上世紀50年代,中國科學院動物研究所(以下簡稱動物研究所)的科學家開始了三江源地區的科學考察。進入新時代,動物研究所和三江源國家公園管理局深度合作,他們將共同編制三江源野生動物未來的保護規劃。

“好的科學故事一定在大自然里!”動物研究所主持工作的副所長詹祥江研究員說。他們迫不及待地,要把自己在實驗室里練就的一身本事,放到祖國西部的廣闊天地里去接受錘煉,去書寫傳奇……

傳奇寫在高原

多年來,三江源地區鼠兔泛濫成災,政府斥巨資消滅鼠兔。最初采用的方式是播撒農藥,不僅污染環境、破壞中下游水質,也會誤傷狼、狐貍等獵捕鼠兔的食肉動物。后來人們開發出了無二次毒害的生物防鼠藥,但這同樣會造成食物鏈的斷裂。

詹祥江團隊帶著一樣“寶貝”來了。

這是一個申請了專利的人工猛禽巢箱。一巢可以兩用——下面帶蓋的部分適合獵隼等居住,上面開放的部分可供大鵟等居住。

“三江源的猛禽喜歡在裸崖上筑巢。但是近來鼠兔種群猛增,猛禽盡管有充沛的食物,卻沒有足夠的自然巢可以利用。猛禽急了,在高壓電線桿、路邊廣告牌上做窩時有發生。”詹祥江說,“正是在這種背景下,我們和位于黃河源頭的瑪多縣政府一起在當地建了700多個人工巢,目前40%以上都有猛禽使用,可以說是相當受歡迎了。”

不過,在“世界屋脊”給鷹隼搭巢并非易事。要避開繁殖季、冰凍期,每年可開工的時間只有9月前后。一根桿子8米高,在氧氣稀薄的高原上,至少要10個精干小伙合作才能豎起來。算上人工和運輸費,一個巢的成本超過5000元。

剛開始,當地百姓不理解這些外來人。慢慢地,看到猛禽在人工巢里安家繁衍,看到猛禽捕食鼠兔保護了草原,老百姓打心底歡迎他們的到來。

“出于宗教意識和文化傳統,當地人并不喜歡直接去打擾野生動物,而猛禽捕食這種原生態的滅鼠兔方式,與當地人的信仰達成了高度的契合。”詹祥江說。在當地百姓的認可和歡迎下,他們以三江源國家公園管理局為基地,把科普工作真正做到了高原上:讓藏族小朋友知道家鄉有多少寶貴資源,培養他們成長為小小“生態管護員”。

詹祥江團隊的主要研究對象就是獵隼。這種被阿拉伯貴族視若珍寶、千金難求的鳥類,在科學家眼里,是生態鏈上的頂級環節,是亟待保護的瀕危物種,更是蘊藏著許多科學秘密的神奇生靈。

“盡管一些中東國家把獵隼視作國寶,但獵隼最大的遺傳資源庫卻在中國。”詹祥江等人曾遠赴蒙古,給獵隼背上衛星定位追蹤器,一路追尋,證實蒙古的大部分獵隼都會在冬天飛上青藏高原,在這里組成世界上最大的越冬種群。

青藏高原和蒙古的自然環境有諸多不同,海拔高度更是差異懸殊。長期生存在青藏高原的獵隼,都天生具有耐受低溫和低氧的生理機制。蒙古來的獵隼沒有這些先天優勢,卻又要在這樣的高寒之地度過冬天——它們的小身板受得了嗎?

“有個專業名詞叫‘高原習服’——普通人來到高原一段時間后,會暫時性地發展出對缺氧環境的適應能力。但離開高原后,這種能力會逐漸消失。”詹祥江說,“蒙古的獵隼也表現出這種特性。”

如果說追蹤獵隼的遷徙路徑,靠的是宏觀的生態學方法,那么探究獵隼的習服機制,就要用到微觀的生物學技術。利用分子生物學、遺傳學、生理學和生物化學等精細的實驗手段,他們初步闡明了獵隼適應高寒缺氧環境的內在機制。

宏觀方法和微觀技術的融合,是中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室(以下簡稱“動物生態與保護生物學重點實驗室”)的一大特色,也是他們一直以來孜孜以求的目標。

傳奇寫在歷史

在動物研究所,動物生態與保護生物學重點實驗室是歷史最悠久的實驗室之一,可以追溯到1962年創建的動物生態學研究室。

壽振黃、夏武平、朱靖……在這個實驗室的名單上,涌現過許多熠熠生輝的名字;開辟中國獸類學、動物生態學和保護生物學等研究領域,開展大熊貓、朱鹮、金絲猴、普氏原羚等瀕危物種的研究和保護……在這個實驗室的歷史中,也書寫過許多輝煌傳奇的故事。

然而,隨著整個生命科學領域的迅猛發展,傳統的宏觀動物生態學日漸式微,過去那種靠著兩只眼睛兩條腿打天下的研究方法,在各種高端儀器、先進技術的夾擊下,越來越顯現出局限性。

“生命科學從宏觀走向微觀,就是從現象走向本質。”中國科學院院士、動物研究所研究員魏輔文說,“過去我們在自然界中觀察到許許多多現象,現在則需要我們走進實驗室,去探究這些現象背后的機制。”

2006年,也就是動物生態與保護生物學重點實驗室成立前的籌備時期,實驗室的人員和資金都處于一個并不豐沛的階段。大家已經意識到微觀研究方法是大勢所趨,幾名研究人員每人湊了5萬元,建立起一個微觀儀器設備基本完備的公共實驗室。

“這是我們實驗室發展的一個重要轉折點,大家真正團結在一起,開始從宏觀研究向微觀研究邁進。”魏輔文說。

當數十年的野外科考和宏觀生態學傳統優勢遇上風頭正勁的微觀生物學技術,催生出一系列過去想都想不到的成果。以魏輔文課題組為例,他們率先將種群基因組學、宏基因組學、比較基因組學等新技術引入到大熊貓研究中,描繪了大熊貓種群在800萬年間的歷史變遷,揭開了大熊貓從吃肉到吃素的適應性演化之謎,闡明了棲息地破碎化威脅大熊貓種群的內在機制,為“國寶”大熊貓的保護事業提供了有力的科學支持和理論依據。

傳奇寫在世界

這個實驗室的工作,總有一種“大氣”。

2020年6月,發表于《自然—通訊》的一篇論文揭示了全球自然保護區面對外來入侵動物時的現狀和挑戰。研究覆蓋了全球19萬個陸地自然保護區,分析了11個類群共計894種外來動物。結果顯示,保護區抵御了部分外來動物的入侵,然而近九成保護區周邊地帶已出現外來動物的自我繁殖種群,對保護區構成了嚴重威脅。保護區建立越早,防控外來物種的效果越好;當地物種多樣性越高,保護區抵抗外來動物的能力越強。

這份全景掃描式的研究結果,為制定全球自然保護區的生物安全對策提供了重要的科學基礎。

“保護生物學是一門應對危機的學科。”上述研究的第一作者及共同通訊作者、動物研究所副研究員劉宣說,“國家現在把生態安全和生物安全擺在極其重要的位置上,這正適合我們實驗室發揮戰略支撐作用。”

在劉宣看來,只有真正走進野外、走進自然,才能找到科學研究的靈感,才能對真實世界的危機保持必要的敏感和警覺。從在動物研究所攻讀博士起,劉宣一直開展入侵生態學和兩棲動物保護研究,常常于夜間開展水體調查。

傍晚的湖畔河邊,處處是蛙聲一片,劉宣卻無心陶醉——這主要來自原產北美洲的牛蛙的“合唱”實在太齊整了。這種牛蛙一口下去,可以吃掉三四只本土蛙,還會傳播兩棲動物壺菌病,可謂外來物種中的“大殺器”。

“當地人回憶,以前這里的蛙類豐富多樣。但這幾年牛蛙來了,其他蛙類大幅減少。”劉宣感到急切和痛心。自然保護區被譽為全球生物多樣性保育的基石,野外調查過程中,劉宣發現保護區管理者普遍具有防控外來物種的強烈意愿,但即使這樣,很多外來物種仍然會見縫插針,擴張入侵范圍。“我一直在思考,如果連保護區都有外來物種,那全球的物種入侵已經嚴重到什么程度了呢?”

在劉宣等人的科研之路上,這些來自大自然的警鐘既是鞭策,也激勵他們為綠水青山一路奮斗下去。

構建全亞洲最大的國家動物標本資源庫,沿“一帶一路”追尋物種交流遷移的軌跡,研究全球氣候變化對地球物種進化的影響……無論擁抱微觀技術,還是堅持宏觀視野,動物生態與保護生物學重點實驗室的研究宗旨之一,就是把論文寫在祖國大地上,也寫在全世界更廣闊的天地間。

傳奇寫在未來

今年起,動物研究所布局了抗疫攻關科技專班。由動物研究所研究員杜衛國、周旭明等牽頭,聯合所內外相關研究背景的課題組,開展疫源動物研究。疫情期間,周旭明團隊開赴河北、云南、安徽等地,開展蝙蝠資源調查及相關數據收集工作,摸清蝙蝠的種類和分布。

“早在2018年,我們就在醞釀相關工作了。”周旭明說,“因為要真正實現預測和防治人畜共患病,光靠研究病毒的微觀特性是不夠的,要主動出擊,到大自然中去尋找線索。”

疫源野生動物的分布、行為、遷徙路線,以及與家養動物的距離和接觸,都對傳染病的暴發和傳播影響重大。但長期以來,對疫源動物生物學背景的研究一直沒有得到應有的重視。

疫源動物專班剛成立,就吸引了一些研究病原微生物和SARS的團隊前來合作——“我們需要你們幫忙研究蝙蝠”。而一些研究免疫問題和藥物研發的團隊,也借助動物生態與保護生物學重點實驗室的國內最豐富的蝙蝠細胞庫,做出了很有影響力的成果。

“病毒無法預測,但我們有可能預測新發傳染病熱點地區。”周旭明說,“疫源動物研究需要全國統一布局,也需要動物學、生態學、微生物學乃至生理學、信息學等諸多學科的共同發力。”他們正在多方呼吁,開啟以疫源動物為中心的科技項目,創建疫源動物融合科學,以在未來的傳染病遭遇戰中把握先機。

“經過今年的疫情大考,我們意識到,在建立國家生態安全與生物安全防控體系的重任中,動物生態與保護生物學重點實驗室是一支不可或缺的重要力量。”詹祥江說,“我相信,實驗室將續寫傳奇與輝煌!”

誰說宏觀研究不“高級”?

2019年元旦剛過,一群虎皮鸚鵡的故事在網上刷了屏。

在專為適齡鸚鵡打造的“非誠勿擾”舞臺上,鸚鵡小姐很快選出了更符合潮流審美的“高富帥”鸚鵡小伙。就在落選的鸚鵡小伙暗自神傷時,科學家卻悄悄伸出援手,給它們開起了小灶。

為期一周的“特訓”開始了。先訓練鸚鵡從一只培養皿中取食,只要掀開蓋子就能拿到食物。等鸚鵡熟練掌握后,培訓升級,換成經過特殊設計的食盒,需要揭開蓋子、打開門、拉出抽屜才能吃到東西。

一周之后,所有接受培訓的鸚鵡都熟練掌握了從食盒中取食的本領——不愧是鳥類中的智力擔當。

“留學”歸來的鸚鵡小伙重返愛情競技場。這一次,在它們和上次勝出的“高富帥”面前,都擺上了經過設計的食盒。鸚鵡小姐左看右看:接受過“高等教育”的鸚鵡小伙有條不紊地打開了食盒,手法純熟、姿態優雅。反觀另一邊,曾經憑外表備受青睞的“高富帥”,卻顯得笨手笨腳,無可奈何。

毫無懸念,“高學歷”鸚鵡小伙憑借一技傍身,贏得了美人心。

雌性動物喜歡聰明能干的異性——這個簡單直白的結論,經由設計精巧的實驗娓娓道來,展現出強烈的科學魅力。這項研究不僅被《科學》雜志接收,還收獲了美國加利福尼亞大學教授Striedter的高度評價:“這種研究方法在推進認知水平與擇偶行為的研究方面,具有相當大的前景。”

“我們起初并沒有想著要發《科學》,更關注的是科學問題本身。”論文通訊作者、中國科學院動物研究所研究員孫悅華說。

在生命科學領域,不涉及分子機理的宏觀行為生態學研究,通常很難問鼎頂級期刊。“大家一說起宏觀生物學,就是研究周期長、不好發文章,好不容易發一篇,影響因子還不高。”孫悅華半打趣半認真地說。

但在以傳統生態學起家的中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室,宏觀研究是不容放棄的基石。要把這塊基石打得更加牢固,就要繼續產出像“鸚鵡擇偶記”這樣的原創性宏觀研究成果,讓宏觀生物學的研究工作得到應有的認可。

“宏觀研究,特別是宏觀生態學研究,風里來雨里去,非常辛苦。能來動物所做這些工作的科研人員,都懷抱著一腔熱忱。”中國科學院動物研究所主持工作的副所長詹祥江研究員說,“但我們作為領導,不能光講情懷。宏觀領域人才培養和評價體系的問題,將是實驗室今年改革計劃的重中之重。”

宏觀生物學放眼四方,微觀生物學鞭辟入里——二者原無高下之分。中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室正在同時打磨兩把寶劍,期待未來雙劍合璧,炫目出鞘。(李晨陽)

中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室簡介

中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室,依托單位為中國科學院動物研究所。其前身是由著名動物生態學家壽振黃教授和夏武平教授在1962年創建的我國第一個動物生態學研究室,對我國獸類學的發展作出了重要貢獻。2004年根據動物所新時期發展戰略,與保護生物學研究室合并成立動物生態與保護生物學研究中心。2006年11月,經中國科學院批準,中國科學院動物生態與保護生物學重點實驗室正式成立運行。

實驗室面向國家生態文明建設和生態安全的戰略需求,致力于動物生態與物種保護的重大科學問題研究。以野生動物為主要研究對象,圍繞瀕危動物保護生物學、動物生態與進化、野生動物疫源疫病與生態安全三個重要研究方向,著重闡明全球變化背景下動物的響應和適應策略,揭示動物瀕危與疫源疫病傳播的生態學和遺傳學機制,發展前瞻性的野生動物保護對策與關鍵性技術,為我國生物多樣性保護、國家公園建設、生態安全、生物安全等戰略提供理論依據與技術支撐,將實驗室建設成為動物生態學與保護生物學領域的國家級“智庫”。

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。